お薬とお口の健康について

こんにちは。四街道スマイル歯科の院長水野です。

今日は「お薬とお口の健康」について、少しお話ししたいと思います。

普段飲んでいるお薬が、実はお口の中にも影響を与えることがあるというのはご存じでしたか?

たとえば、お薬の中には「口が乾く」という副作用があるものがあります。

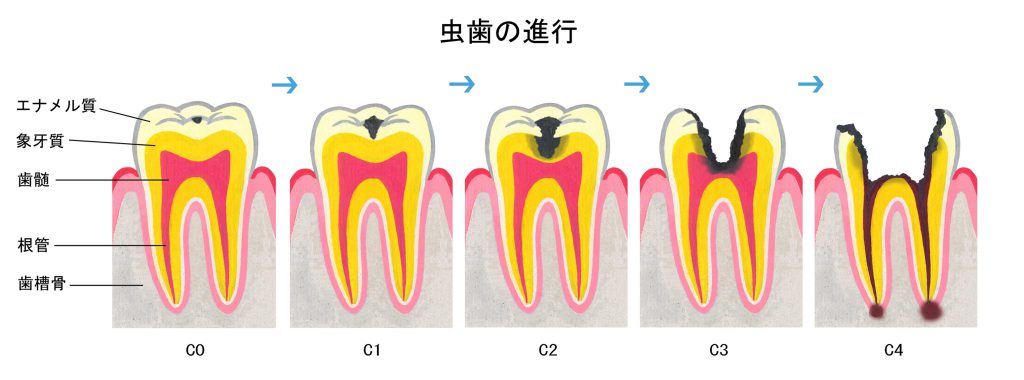

口の中が乾いてしまうと、唾液の働きが弱くなり、むし歯や歯周病が進みやすくなってしまいます。

唾液には、食べ物のカスを洗い流したり、細菌の増殖を抑えたりする大切な役割があります。

また、「歯ぐきが腫れる」副作用が出るものもあります。

歯ぐきが腫れて盛り上がると、歯ブラシがうまく当たらなくなり、歯の周りに汚れがたまりやすくなります。

その結果、歯ぐきの炎症や歯周病が進行してしまうこともあります。

さらに、薬の種類によっては、使える抗生物質に制限がある場合があります。

歯の治療で抗生物質を使うこともありますが、飲み合わせによっては体に負担がかかることもあるため、注意が必要です。

骨粗しょう症の治療薬も、歯科治療に影響することがあります。

特に抜歯などの外科的な処置を行う場合には、事前にしっかりと確認が必要です。

また、血流を良くするお薬を飲んでいる方も、出血しやすくなることがあるため、治療の際には慎重に対応します。

このように、普段飲んでいるお薬が歯科治療に関係してくることは少なくありません。

ですので、初めて来院されたときの問診では、現在服用中のお薬をぜひ教えてください。

お薬手帳をお持ちの方は、持参していただけるととても助かります。

また、治療の途中で新しいお薬を飲み始めた場合も、遠慮なくお知らせください。

お薬の種類によっては、治療の進め方を調整する必要があることもあります。

私たちは、患者さんの全身の健康を考えながら、お口のケアを行っています。

安心して治療を受けていただけるよう、しっかりとお話を伺いながら進めていきますので、どうぞご協力をお願いいたします。

お口の中のことだけでなく、全身のことも一緒に考える歯科医療を、これからも大切にしていきたいと思っています。